「遺言書ってどうやって書けばいいの?」

基本的な遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。秘密証書遺言を作成している方は非常に少ないため、ここでは主に自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方を紹介します。なお、それぞれの遺言書の特徴についてはコチラをご覧ください。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば作成することが出来るお手軽な遺言書です。

しかし、きちんとした書き方をしていないと遺言書が無効と判断されたり、中途半端な書き方のせいで相続人の間で言い合いが起きる可能性もあります。

『自筆』という名前の通り、遺言者が全文・日付・氏名を自筆して押印しなければなりません。ただし、財産目録はパソコンで作成しても構いません(署名押印は必要です)。

全文とは、遺言内容を示したものです。「〇〇に✕✕を相続させる」のような文言です。

日付は、ある特定した日でなければなりません。ですので、「令和7年7月吉日」のような記載はNGです。

氏名は、印鑑登録証明書どおりに記載すると安心です。

押印は実印が好ましいですが、認印でも構いません。実印を押印のうえ、印鑑登録証明書も一緒に封緘しておくと、自筆証書遺言の信憑性が高まります。

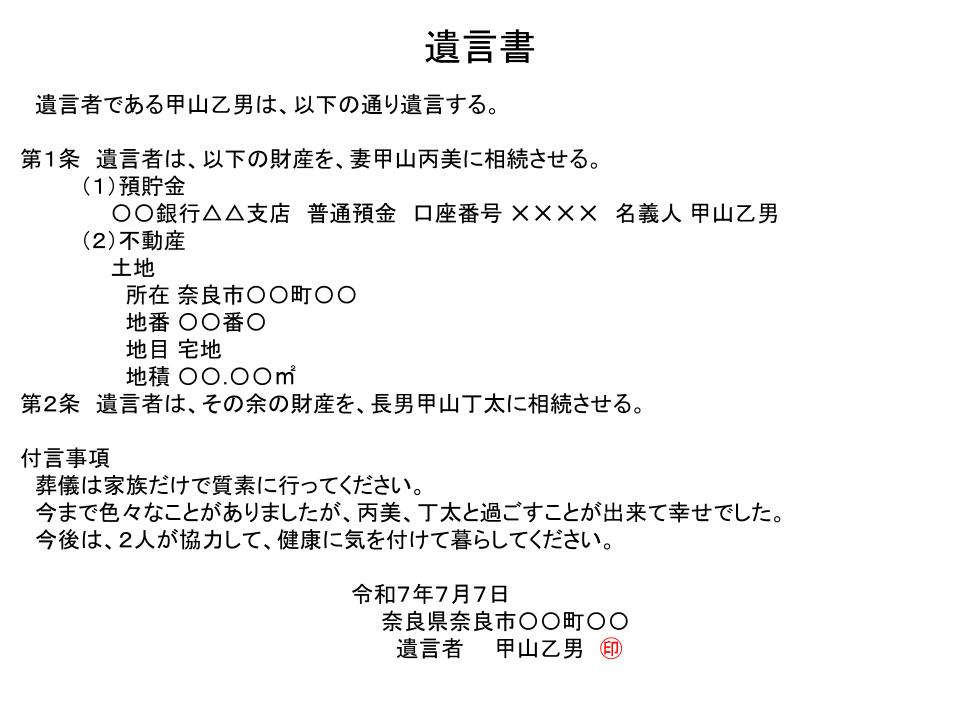

自筆証書遺言の一例を紹介します。

遺言書の内容や書き方は人それぞれです。付言事項を書かなくても問題ありません。

しかし、いざ遺言書を作成しようとすると、難しい部分があると思います。

不安がある方は、是非ご連絡ください。

公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は、公証人が作成し、遺言者が署名押印するものです。

公正証書遺言を作成するときは、公証人とのやり取りが必要になることから、行政書士などの専門家にサポートを依頼すると安心です。

まず、遺言者の財産を把握し、誰に何をどのくらい相続させる(遺贈させる)かを決めていきます。

その希望をもとに、原案・財産目録を作成し、公証人と打ち合わせを行います。場合によっては、公証人から遺言内容がより明確になるように修正提案が来ることもあります。

原案が完成したら、原則として公証役場に行き、遺言者が遺言内容を口述します。公証人が遺言者の意志を確認し、遺言者・公証人・証人が公正証書に署名押印して完成です。

公正証書遺言は、自分1人だけで作成することが出来ませんので、公証人との折衝や証人の手配、原案作成などを任せられる専門家に依頼すると良いでしょう。

お悩み事は解決出来ましたでしょうか?

もし、まだお悩み事がございましたら、他の記事をご覧いただくか、弊事務所に遠慮なくご連絡ください!