自筆証書遺言の文言修正方法

自筆証書遺言は、最も手軽に、そして安価で作成することが出来る遺言書です。しかし、全文・日付・氏名を自署しなければなりません。

全文は相当多くの文字量になることがあり、どうしても書き損じが発生してしまいます。

そういった場合に備えて、民法では自筆証書遺言の修正方法も規定しています。

ただ、自筆証書遺言を修正すると見栄えも悪くなりますし、間違った修正をしてしまうと、思うような相続とならないこともあり得ます。

手間がかかってしまいますが、イチから書き直すことをオススメします。

民法968条3項

自筆証書遺言の修正方法は、民法968条3項で規定されています。

民法968条3項

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

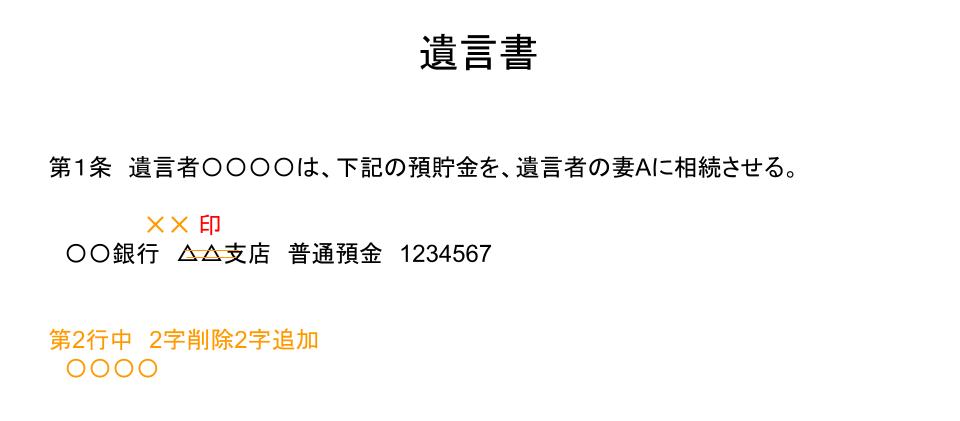

つまり、①変更箇所を示し、②変更した旨を記載し、③署名し、④変更箇所に押印しなければならないとされています。

①変更箇所を示すとは、「本行」「第3条中」「2行目」などを記載します。

②変更した旨とは、「三字削除」「二字追加」などを記載します。

③署名は、変更した旨の下部にフルネームで記載します。

④変更箇所に押印とは、変更箇所に二重線を上書きし、その上に印鑑を押印します。このとき、遺言書と同じ印鑑にします。

この条文だけでは、どうやって修正すれば良いのかが分かりにくいので、下記をご参照ください。

具体的な自筆証書遺言の修正方法

上記のように、『△△』支店を『✕✕』支店に修正するときは、まず『△△』の箇所に二重線を引きます。

次に、その上部に正しい文言である『✕✕』を記載し、横に押印します。ちなみに、この印鑑は遺言書の署名押印で使用した印鑑と同じ印鑑を使用します。別の印鑑を押印すると、後から改ざんを疑われることにもなりかねませんので、注意しましょう。

最後に、どの部分をどのように修正したかと、遺言者の氏名を記載します。なお、タイトルの『遺言書』の次の文章から数えます。

このように、民法で定められている遺言書の修正方法にしないと、遺言書の修正が無効になる可能性もあり、思うような結果にならないことも起こり得ます。

ちなみに、財産目録についても同じような修正方法となります。

まとめ

・自筆証書遺言の修正方法は厳密に定められています。

・民法で定められた通りの修正方法をしないと、思うような相続結果にならないこともあります。

・自筆証書遺言を修正するより、イチから書き直すこ